第四章 地震工程地质研究

1、基本概念(略):

地震、震源、震中、震中距、震源深度、地震区、构造地震、地震波、震级、地震烈度

2、地震有哪三常用的分类方法,简述各种分类?

(1)按成因

构造地震 火山地震 陷落地震 诱发地震

(2)按震源深度

潜源地震 0--70km 中源地震 70--300km 深源地震 >300km

(3)按震级M

大地震 M>=7 中地震 5<=M<7 小地震 3<=M<5

微地震 1<=M<3 超微地震M<=1

3、简述地震体波和面波,以及其传播方式和发生的前后顺序?

体波:通过地球内部传播的波

面波:体波经过反射、折射后,在介质的界面或自由面传播

发生顺序:杂波 → 纵波 → 横波 → 面波

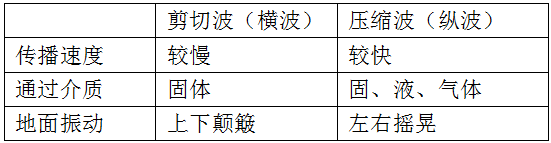

4、请简述压缩波和剪切波含义和特点?

压缩波:质点振动方向与传播方向一致

剪切波:振动方向与传播方向垂直

剪切波(横波) 压缩波(纵波)

传播速度 较慢 较快

通过介质 固体 固、液、气体

地面振动 上下颠簸 左右摇晃

5、我国强震发生的地质条件?我国地震主要分布地区?

地质条件

(1)强震与活动断裂带的关系

①不同方向的断裂带交汇部位

②活动性深大断裂的转折部位

③活动性深大断裂的端部或其它锁闭段

(2)地震与陷落盆地的关系

①倾斜断陷盆地的较深、较陡一带断裂的最大断距段上

②两盆地隆起地段两侧

③断陷盆地的锐角尖端,多组断裂交汇部位

④受不同方向的断裂控制,内部构造较强的复合盆地凹陷带上

(3)强震产生与深部构造有关

地壳深部构造活动和受力状态,对地震的孕育和发生是更直接的因素

分布地区

①台湾及其附近海域

②西南地区

③西北地区

④华北地区

⑤东南沿海

6、世界范围内的主要地震带有哪些?

①环太平洋地震带

②地中海—喜马拉雅地震带(欧亚地震带)

③大洋海岭地震带(大洋中脊地震带)

7、简述减轻地震灾害途径

①地震预报 ②地震工程途径

8、简述地震场地破坏效应

(1)地面破坏效应:破坏性地震如果震源较浅,断层错动可以直达地表造成地表错动,对建于其上的房屋、大坝、道路、管线等造成直接破坏。

(2)地基失效:如果建筑物地基强度很低或地震动加速度很大,就会导致地基承载力的下降、丧失以至变位、移动,由此造成的建筑物破坏即属地基失效造成的破坏。

(3)斜坡破坏效应:斜坡破坏效应包括地震诱发的滑坡、崩塌和泥石流。

9、场地条件对震害和地震动的影响

①基岩上地震幅值小,持续短,震害轻

②深厚覆盖层上地震动周期长

土层厚度越大,房屋震害越大

10、对抗震有利的场地条件有哪些?

①地形开阔平坦

②基岩地区岩性均一坚硬或上有较薄覆盖层

③上次有较厚覆盖层

④地下水埋藏较深

⑤崩塌与泥石流等不发育地区

11、简述在地震区建筑物合理布置和结构选型

(1)、工业民用建筑物

①选择有利于抗震的平面与立面

②降低重量、重心,加强整体性,增强刚度与强度

(2)水工建筑

①选择类型

A、土石坝:堆石坝抗震性好

B、充填土坝抗震性较差

C、混凝土坝

②工程措施

土石坝—降低浸润曲线,适当增加坝顶宽与高

混凝土坝—适当增加坝体顶部刚度,顶部宜取弧形,坝面与坝墩的几何形状应尽量平缓

12、地震区划抗震设计原则有哪些?

(1)选择场地与地基

①尽可能避开产生强烈地基失效及其它加重震害地面效应的场地或地基

a.活断层带

b.可能产生地震液化的砂层或强烈沉降的淤泥层、厚填土层

c.可能产生不均匀沉降的地基

d.受地震引起的崩塌、滑坡

②尽可能避免建筑物与地基岩土层之间产生共振

③避开岩溶地区 ④避免孤立突出地形

(2)选择适宜的持力层和基础方案

①松散地层上进行建筑,有地下室的深基础有利于抗震

②高层建筑物宜采用良好持力层,深基础或圆柱形薄壳基础

③不均匀沉降地基上,可采用钢筋混凝土条形基础或筏式基础为宜

(3)建筑物合理布置和结构选型

①民用建筑物

a.选择有利抗震的平面和立面

b.减轻重量,降低重心,加强整体性,增加刚度和强度

(4)水工建筑物

①选择坝型

a.土石坝:抗震性较好

b.充填土坝抗震性能较差

c.混凝土坝:重力坝、大头坝

②工程措施

a.土石坝:提高坝体压实度,降低浸润曲线,适当增加坝顶宽与高

b.混凝土坝:适当增加坝体顶部刚度,顶部宜采取弧形,坝面与坝墩的几何形状应尽量平缓